冻冻冻!“26℃穿衣法则”靠谱吗?小心出门冻成汪!

中央气象台预计10月31日至11月1日,冷空气自北向南影响我国东部地区。东北地区东南部、华北中东部、黄淮、江淮大部等地降温4-6℃,华北东部、黄淮东部等部分地区降温可达8℃以上。

小编可将以上信息总结为八个字——

又到了天气越来越冷、暖气却迟迟不来的时候,每天爬出被窝都要酝酿好久啊!

不过出了被窝问题就来了: 我今天应该穿什么?

所以朋友圈就“贴心”地流传了一条 《26℃穿衣黄金法则》 ,大家都奔走相告表示麻麻再也不用担心我穿衣服了!

所谓“26℃法则”是酱婶儿的:

若温度为22℃,那么穿一件短袖T加一件薄外套就可以:22+1+3=26,控制在26℃就可以,如同下图——

被冻哭的韩梅梅、被冻尿的李雷等10086人觉得很赞 实际情况应该是酱婶儿的: 搜索关键字,不少公众号都在对这篇法则进行转发、传播——

这个“温度叠加穿衣法则”,严格来说还算不上谣言。对于不懂怎样根据预报温度来选择衣物的人、年龄太小无法准确表达感受的孩子家长,它至少给了一些粗浅指导;但要说这种穿衣方式“非常科学”,那就 太不科学了!

江宁公安在线就曾在公众号里给过明确回复:

看看网友的神回复,小编觉得还是聪明人多呀,嘻嘻~

专家解答是酱婶儿的: 河北省唐山市中医医院肺病科主任中医师孙慧敏介绍说, 衣服材料的保温性的确可以测量出来,不过所用的单位不是摄氏度而是“克罗”。

克罗值是指在温度为21℃的房间内,一个人在休息状态下,感觉舒适时所需衣服的保温值。不过一件或几件衣服的整体保暖性并非各件衣服的克罗值简单加减就能得出。

孙慧敏表示,每个人的身体素质不同所需要的保暖衣服也就不一样。这里不要忽略了人体的正常体温。

每个人的耐热程度不同,体感温度自然有别。 但是总体来说,影响体感温度的重要气象因素之一就是相对湿度,因此体感温度就是“掺了水分”的温度。

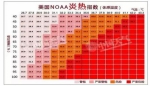

美国NOAA综合考虑了温度和湿度对人体感温度的影响,提出了炎热指数的概念。

根据美国炎热指数的标准, 在相同的温度下,相对湿度越大,体感温度的增幅就越明显。 比如,同样是30℃时,当相对湿度只有50%时,体感温度达到31.1℃,与实际气温比上升了1.1℃;而当相对湿度达到90%,体感温度飙升至40.6℃,比实际气温高出10.6℃。

可见,夏季湿度越大,体感温度和实际温度差异越大,所谓“桑拿天”也是这样来的。同样,到了秋冬季,当气温低于15℃的时候,相对湿度越大,感觉会越冷。

出门衣服究竟该哪样婶儿呢: 说白了,就是四个字——

因人而异

孙慧敏强调, 冬季保暖要根据自己情况来定,不能只依赖于这些所谓的“法则”。 每个人的体质不一样,穿衣服也不一样,有的人比较耐寒,就不用穿特别多的衣服。孩子比较好动,给他穿太多可能出汗,再一脱,反而容易受凉。

此外, 不同衣服的组合方式会影响其保暖性, 比如人们常会觉得穿两层较薄的宽松裤子比穿一层带绒的紧身打底裤温暖,这是因为两层衣服之间会产生空气层,能起到隔热作用,防止身体热量向外流失,从而更保暖。

所以,不论什么天气,如果有当地气象部门做出的体感温度参考,那么请你多看它一眼,再根据自己是否怕冷来决定。

实在拿不准的,外套+帽子+围巾之类方便穿脱的零碎保暖物件(及暖宝宝)请多多准备。办公室也最好预先准备一件厚外套,以备不时之需。如此,才不至于在冷空气到来时被冻得鼻涕一把泪一把~

资料来源:果壳网、中国中医药报、新浪微博